Interroger le chômage comme élément inhérent à la structure sociale du capitalisme, c’est s’interroger sur son rôle et sur sa participation nécessaire à la génération de la plus-value. Penser la dimension structurelle du chômage c’est réfléchir aux conséquences de la configuration d’un prolétariat alternativement « employé menacé de ne plus l’être » et « non-employé menacé de perdre ses droits ».

Le chômage dans le rapport capital-travail s’exerce comme double contrainte, sur les employés dont la menace d’être renvoyé dans les rangs de l’armée de réserve est permanente et sur l’armée de réserve contrainte d’aller au front sans armes sous la menace de se retrouver complètement à poil.

L’histoire ne fait jamais marche arrière et le plein emploi est désormais loin derrière nous. Dans un capitalisme en crise ça ne risque pas de s’arranger…

Le chômage a une histoire (1)

Le chômage de masse que nous connaissons aujourd’hui est structurel et inséparable du capitalisme. Avec la machinisation et les nouvelles techniques de travail qu’amène la restructuration, s’accentue et se généralise un phénomène qui n’était alors réservé qu’aux travailleurs au plus bas de l’échelle : tout le monde devient interchangeable.

En 1967, Pompidou, annonçait que l’emploi devait désormais être considéré comme un problème permanent, notre société étant devenue une société industrielle moderne. Pour la blague, alors que le pays ne comptait que 250 000 chômeurs, il alertait sur le risque de révolution au passage de la barre des 500 000. C’était sans compter sur la capacité du capitalisme et de ses politiques à prendre à bras le corps ce « problème » du chômage et faire accepter la précarisation quitte à lâcher quelques miettes pour acheter la paix sociale.

Faire accepter cette précarité ne s’est pas fait d’un coup. Alors que jusqu’en 1958, il fallait compter sur la solidarité pour survivre en temps de non emploi, puis sur les caisses ouvrières et marginalement, à partir du début du 20ème sur une aide publique « fonds national de chômage », l’assurance-chômage est paradoxalement née dans une période de plein emploi. De Gaulle y a vu, entre autres, un moyen d’intégration étatique de syndicats susceptibles de contrecarrer la CGT et le parti communiste. La loi confia aux organisations patronales et aux organisations syndicales représentatives sur le plan national et interprofessionnel la gestion de l’Assurance chômage. Elle est financée par une contribution supportée pour 80 % par les entreprises et pour 20 % par les salariés. L’aide publique a fusionné en 1979 avec cette assurance chômage. Les comptes de cette association privée de gestion qu’est l’Unedic2 sont d’abord restés excédentaires ou à l’équilibre. Pendant vingt ans, de 1958 à 1979, l’indemnisation et la couverture des chômeurs s’accroissent.

Les années 1970, la crise pétrolière, la restructuration et les nombreux licenciements marquent le début d’une offensive contre les salaires et les prolos ainsi que, dans cette lignée, les premières attaques contre les chômeurs qu’on commence à présenter comme des fainéants (restructuration oblige, il faut bien les pousser à accepter tout taf, même sous payé). C’est à la fin des années 70 cependant que les termes sont lâchés « la France vit au-dessus de ses moyens », annoncera Raymond Barre simultanément à « la fin de la récréation », et la « rigueur ». La production ne pourra pas faire face à la demande d’emploi. L’arrivée de la « gauche » au pouvoir n’apporte qu’une très courte rémission puisque dès 84, Mitterrand et son gouvernement se soumettent aux restructurations (sidérurgie) et à la libéralisation. Cette année-là les organisations patronales obtiennent un accord sur l’assurance chômage qui grignote les indemnisations et coupe le système en deux, la part de solidarité revenant exclusivement à l’État.

Alors que les premières années de fonctionnement, les comptes étaient excédentaires la crise économique du début des années 90, a fragilisé l’Unedic qui ne parvient plus à payer les allocations malgré leur réduction. Elle s’ouvre donc à l’emprunt, qui sera par ailleurs garanti par l’État. Les créanciers sont des banques, des fonds de pension qui, bien que leur créance soit sûre, pèseront désormais sur les décisions en poussant à la bonne gestion et à la réduction des déficits au détriment des chômeurs. Et ça arrange bien le patronat. Alors que lorsqu’il s’agit d’augmenter les cotisations qui sont restées bloquées depuis 2003, le Medef insiste sur la solvabilité de l’Unedic, les organisations syndicales agiteront dorénavant le spectre de la dette quand il s’agit du traitement des chômeurs. De toute façon, le leitmotiv de « l’allègement du coût du travail » pour permettre la relance est sur toutes les bouches et avalisé par l’Europe (pacte de responsabilité). La dette de l’assurance chômage, qui atteint en 2014, 21,3 milliards d’euros, est un des arguments avancés pour justifier contrôles et contraintes contre ceux qui en bénéficient : les chômeurs coûtent trop cher. On insiste sur les fraudeurs alors qu’en proportion, la fraude aux cotisations sociales est sans commune mesure du côté des entreprises et atteindrait, selon un rapport sur la sécurité sociale de 2014 de la Cour des Comptes, 24,9 milliards d’euros contre à peine 100 millions côté allocataire4.

L’assurance chômage a depuis connu plusieurs réformes qui ont contribué à réduire les indemnisations et la proportion des bénéficiaires. Les conditions pour bénéficier du régime ont été durcies, la durée du bénéfice raccourcie, la période préalable de travail allongée, les contrôles et les radiations renforcés. Et récemment, la dégressivité des allocations a de nouveau été remise sur le tapis…

En 1992, par exemple, un accord met en œuvre l’Allocation unique dégressive, AUD. Le montant de l’allocation devint dégressif dans le temps par paliers de quatre mois, et les durées d’indemnisation pour ceux qui avaient une faible durée d’affiliation ont été fortement réduites.

En 2001 est instauré le Plan de retour à l’emploi, le PARE. C’était un engagement signé entre le chômeur et l’Assedic, prétendument pour que celui-ci retrouve rapidement un emploi. En réalité elle permettait de réduire la durée d’indemnisation et de faire accepter aux chômeurs les boulots dont ils ne voulaient pas jusque-là, sous la menace de les exclure de l’allocation. Ce à quoi a succédé le Projet personnalisé d’accès à l’emploi, où sont défini par région ce que sont des offres raisonnables d’emploi, de manière détachée donc de la situation antérieure du chômeur.

En 2008, sous prétexte de simplifier les démarches pour les chômeurs, ont été fusionnées l’ancienne ANPE et les Assedic, autrement dit l’organisme public de placement des demandeurs d’emplois et celui privé d’indemnisation. La logique, transparente, était bien entendu de soumettre le versement des indemnités à une attitude disciplinée dans le volet recherche d’emploi.

La dernière convention Unedic de 2014 et celle en négociation pour 2016 s’inscrivent dans cette même vague de renforcement des contrôles et de réduction des indemnités, notamment en s’attaquant les intérimaires pour la première. Les négociations pour la seconde tournent autour du rétablissement de la dégressivité des allocations.

On l’aura compris, il est plus simple pour les patrons de miser sur l’abaissement du salaire indirect pour augmenter ses profits. Et d’une pierre deux coups, la mise sous pression des chômeurs permet aussi un abaissement des salaires. D’une pierre trois coups même, l’État, qui en bonne organisation capitaliste se doit aussi d’améliorer la rentabilité de ses capitaux, tire profit de l’orientation prise par l’Unedic et pôle emploi.

Un nouveau rapport salarial

« Ne dites plus “les chômeurs sont trop payés !” mais dites “les prolétaires sont traités

comme de la merde!” »

Jack London

Le discours officiel tend à opposer travail et chômage, relayant ce dernier à la marge de l’économie. Sa réalité dans le nouveau rapport salarial qui s’impose depuis plusieurs décennies est qu’il est désormais central et détermine tout notre rapport au travail. Le chômeur est un travailleur de l’armée de réserve du Capital tandis que le travailleur, précarisation oblige, est un chômeur en sursis, attendant la fin de sa mission, de son CDD ou tout autre contrat précaire pour sa relégation au rang de parasite. Un grand nombre de travailleurs suit aujourd’hui le schéma chômage-emploi-chômage etc. Cette tendance absorbe chaque jour des parts plus larges du prolétariat.

Et puis faire des travailleurs une population sous pression aux conditions de vie merdiques à un impact direct sur ceux qui travaillent. Brisons cette fausse séparation : si les mesures contre le chômage sont des mesures contre les chômeurs, in fine ces mesures sont prises contre tous les travailleurs. Monter les travailleurs et les chômeurs les uns contre les autres, sert à masquer que ceux-ci sont dans le même bateau puisque l’alternance entre période de travail et période de chômage se généralise. Ces attaques nous concernent donc tous.

Faces aux attaques faites aux soi-disant resquilleurs et ceux qui font du travail une panacée rappelons quelques vérités de bases à son sujet : ce n’est pas une valeur, une vertu, la santé ou quelque connerie qu’on voudra bien nous raconter ou qu’on se raconte à nous même pour avoir la force d’y aller tous les matins. Le travail c’est l’exploitation.

« Tu bosses pour des bourges que tu rembourses à chaque achat qu’tu fais »

Hugo TSR

Les cravateux peuvent bien fustiger les chômeurs fainéants, les grugeurs et autres troublions du refus du travail, difficile de revenir sur une vérité toute simple : dans la plupart des cas, dans la grande majorité des tafs de prolos, le travail c’est de la merde. Une contrainte extérieure souvent absurde où l’on va l’œil morne, levé à 4, 5 ou 6 heures, un café avalé, où jusqu’à 12 heures par jours nous subissons brimades, humiliations, ordres, mal de dos, de nuque, aux bras, à la tête. Le travail on s’y mutile, on y meurt par « accident » ou on s’y suicide. On en rentre crevé, les nerfs bouillonnants de frustration refoulée et de rage contenue qu’on fera éclater sur son conjoint, sur ses gosses ou à défaut sur les appareils électro-ménagers quand ce n’est pas sur soi.

Le tout pour une paie de merde qui ne sert qu’à payer des factures, le loyer, la bouffe, éventuellement un petit voyage dans les pays de la périphérie pour se prendre deux semaines pour un bourge… bref, tout ce qui nous permettra de retourner au turbin. Le reste servira à la consommation de misère pour tenter de remplir des vies que le travail aura siphonnées.

Si on fait le calcul, les diverses allocations que perçoivent les chômeurs et le SMIC ne sont pas très éloignés. C’est bien parce que c’est à peu près l’équivalent de thune dont on a besoin pour “reproduire sa force de travail” ce qui comprend tout ce dont on a besoin pour rester vivant, en bonne santé donc productif. Laisser crever le chômeur irait à l’encontre de sa mobilisation en tant que réserviste du salariat.

Cette thune que reçoit le chômeur n’est pas un cadeau. Ce qui est payé avec le chômage peut être qualifié de salaire indirect là où BFM business parle de charges sociales, on appréciera ici toute la subtilité de la sémantique. En gros, quand on bosse, une partie de notre salaire ne tombe pas directement dans notre poche mais part dans une caisse gérée par l’État pour être reversée plus tard (d’où le côté indirect) sous forme de prestation sociale dont fait partie le chomdu. Tu cotises pour ça en travaillant et si ce n’est toi c’est donc ton frère, ou ta sœur.

Et même ce que le patron prétend sortir de sa poche, c’est autant d’argent qu’il ne verse pas en salaire même s’il le verrait bien dans la sienne de poche. Le seul qui vit sur le travail des prolos est celui qui les exploite. Dire le contraire ne sert qu’à alimenter le cannibalisme social.

L’idéologie dominante est malheureusement toujours celle de la classe dominante. Cette loi des sociétés se vérifie tous les jours et nombreux sont les prolos qui gobent ce discours sans le remettre en question et jusque-là, la culpabilité marche plutôt bien. C’est qu’il y a une part de violence symbolique là-dedans (cf Bourdieu, pour les acharnés), c’est à dire qu’une part de la contrainte repose sur le fait que des travailleurs eux même qui ont intégré que le travail confère un statut social nécessaire, qu’il est bon pour la santé, qu’il permet de s’accomplir… (Bref rien qu’une bonne grève avec des vrais morceaux d’auto-organisation dedans ne saurait soulager).

Luttes et non lutte de chômeurs d’ici et d’ailleurs

Le principal constat que l’on peut faire quand on en vient à la question des luttes sur le terrain du chômage, c’est qu’il n’y en a pas. Pourtant les motifs de luttes défensives ne manquent pas étant donné les attaques permanentes que subissent chômeurs et précaires.

Pour autant, il n’y a pas franchement de quoi s’étonner. La restructuration de l’ANPE, sa logique de rentabilité et le fractionnement des « demandeurs d’emplois » expliquent en partie cette atomisation et cette léthargie. Le quotidien du chômeur est rythmé par les recherches d’emploi, les réponses aux différents flicages ainsi qu’à l’organisation de sa propre survie. Il ne rencontre généralement d’autres chômeurs qu’au cours des interminables suites de queues qui rythment le quotidien des sans-emplois. Et tout ça c’est du taf, ce qui ne laisse ni beaucoup de temps ni beaucoup de lieux pour s’organiser. Le processus de dématérialisation approfondit d’ailleurs d’avantage l’isolement et l’individualisation des chômeurs. Cela complique les luttes.

L’éclatement total que confère le statut de chômeur ainsi que l’absence de lieu pour s’organiser rend donc la tâche de la lutte ardue. La fin des grandes mobilisations aux lendemains de la disparition des grands centres de concentration ouvrière en est caractéristique.

Et puis il faut bien le reconnaître : lutter pour la valorisation du statut de chômeur c’est pas sexy et c’est un statut dans lequel on ne se reconnaît pas car on y est pas installé puisque le chômage est devenu une étape dans une vie de travailleur précaire.

Le dernier mouvement en date où il a été tenté d’enrayer la course à la précarisation et à la réduction des indemnisations a été celui des intermittents, dont le statut impliquerait de fait une certaine forme de cohérence dans les conditions de vie. Le premier soubresaut des intermittents, date de l’automne 2003. Il s’était soldé, on s’en souvient par une saison de festivals annulés et la démission du ministre de la Culture de l’époque, Jean-Jacques Aillagon. Il avait déjà révélé une fracture entre les intermittents. Les directeurs de festivals, de théâtres, les personnalités de la culture et de la création ont été particulièrement prompts à la négociation pour sauver les festivals. Résultat des comptes, ils ont juste obtenu un fonds de soutien transitoire de l’État pour aider quelques uns de ceux qui allaient se faire éjecter du système.

En 2014, l’acte II des réformes persistant dans cette logique d’économie fragilisant un peu plus les intermittents dans un contexte de crise autrement plus violent, mobilise de nouveau. A Toulouse et ailleurs, un mouvement prend de nouveau forme, impulsé notamment par la Coordination des Intermittents et des Précaires (CIP). Cette mobilisation prétend avoir changé de nature depuis 2003 et le CIP cherche à ouvrir la mobilisation : « C’est au nom de TOUS : chômeurs, précaires, intermittents, “bénéficiaires” du RSA ou pire encore de rien du tout, que notre colère enfle de jour en jour. »

Malgré cette généralisation dans le discours la réalité de la lutte est différente : en AG, on peine à parler d’autre chose que de culture et à laisser leur place aux autres chômeurs par exemple aux intérimaires tout aussi touchés par cette dernière réforme, ces derniers ne pouvant pas se rendre à des AG se tenant en semaine. Ce mouvement est donc resté réduit aux seuls intermittents.

De plus, les revendications plus politiques nous poussent à la méfiance envers ce mouvement comme la revendication d’un revenu universel « citoyen ». En plus d’être fade pour les sales gosses, épris de révolution que nous sommes, qui voulons tout pour tous ou du moins rien du capitalisme, cette revendication parait surtout bien illusoire. On a du mal à croire qu’on va suffisamment mettre la pression aux capitalistes pour qu’ils nous payent 1500€ par mois sans la moindre garantie qu’on aille aller bosser. Pour preuve, dans des pays ou ça a été mis en place, comme la Finlande, ça n’a pas été sans contrepartie et on ne peut pas dire qu’ils y aient gagné5.

« Les chômeurs ne veulent ni des miettes de pain, qui n’apaiseront pas leur faim, ni des matraques, qui ne les mèneront pas à la baguette. »

Issac ASIMOV

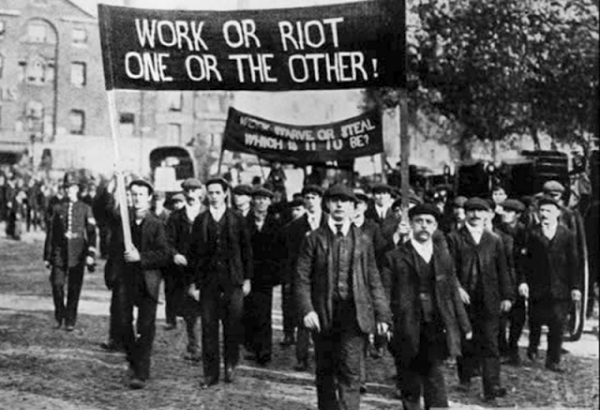

Des mouvements massifs de chômeurs ont pourtant existé (voir pour exemple l’encart sur Chicago). Une différence de taille est à noter cependant entre la situation d’alors et d’aujourd’hui. Avant la restructuration on ne connaissait de chômage massif que lors de crise mondiale généralisée. De nos jours le chômage de masse est la norme.

La restructuration n’a cependant pas fait taire à jamais les chômeurs. En hiver 1997 et 1998, en France cette fois, un large mouvement de chômeurs et précaires rassemble des dizaines de milliers de personnes qui se révoltent. De nombreuses actions se succèdent pendant des mois : occupations d’ASSEDIC, d’ANPE, de CAF, de CCAS, réquisitions collectives dans les supermarchés un peu partout, ouvertures de logements vides6… L’ampleur du mouvement fera fléchir le gouvernement socialiste de Lionel Jospin qui finit par accéder à certaines des revendications et on verra une augmentation massive des minima sociaux (RMI, ASS) et aides financières aux chômeurs. Ce mouvement apparaît dans la lignée des grandes grèves de 1995 qui avaient permis une certaine unité de destin et une solidarité entre les salariés, les chômeurs et les autres groupes d’exploités ainsi qu’une conscience de la nécessité d’instituer un rapport de force.

Dans ces mouvements, sous l’influence de courants dont nous ne ferons pas la publicité, on a pu voir s’affirmer l’idée du « chômeur heureux ». Le chômage s’oriente au contraire vers un contrôle de plus en plus ténu et une dégradation des conditions de vie entraînant les actifs dans son sillage. Peu de chance de voir émerger des luttes en partant de ce statut. Selon nous c’est au contraire en brisant les séparations artificielles et en renouant avec la centralité de l’exploitation et de la condition d’exploité que se dessine des perspectives pouvant nous mener, pourquoi pas, à repartir à l’assaut du ciel.

1) Des réformes de l’assurance-chômage sur le cadavre du plein emploi ; Paris-Lutte Infos, 10/07/2014

2) Titre d’un documentaire trouvable sur YouTube sur le chômage, la crise et les politiques publiques depuis les années 70. Autres références : Histoire de l’assurance chômage, ou comment cogérer la misère, Convergences révolutionnaires le 29 mai 2010 ; Histoire de l’indemnisation du chômage, blog Germinal ; L’Assurance chômage de 1958 à 2008, site de l’Unedic ; Comprendre le chômage, Jeunes marxistes de Pau.

3) Originellement acronyme pour « union nationale interprofessionnelle pour l’emploi dans l’industrie et le commerce ». C’est une association chargée par délégation de service public de la gestion de l’assurance chômage en France, en coopération avec Pôle emploi

4) La spirale infernale de la dette de l’Unedic et l’austérité menacent le droit aux indemnités chômage, CADTM, Juillet 2015.

5) Pour aller plus loin : article sur tantquil.net sur le revenu garanti dans la catégorie critiques.

6) 10 janvier 1998 : Les chômeurs investissent l’ancienne ANPE de la presqu’ile qu’ils transforment en squat social lyonnais, Rebellyon, 10 janvier 2015

7) Référence: La révolution fut une belle aventure, Paul Mattick ; Les réactions du prolétariat des Etats-Unis à la crise de 1929, Echange et Mouvements, 2008-2009

[…] – On a rien… mais on en veut encore […]